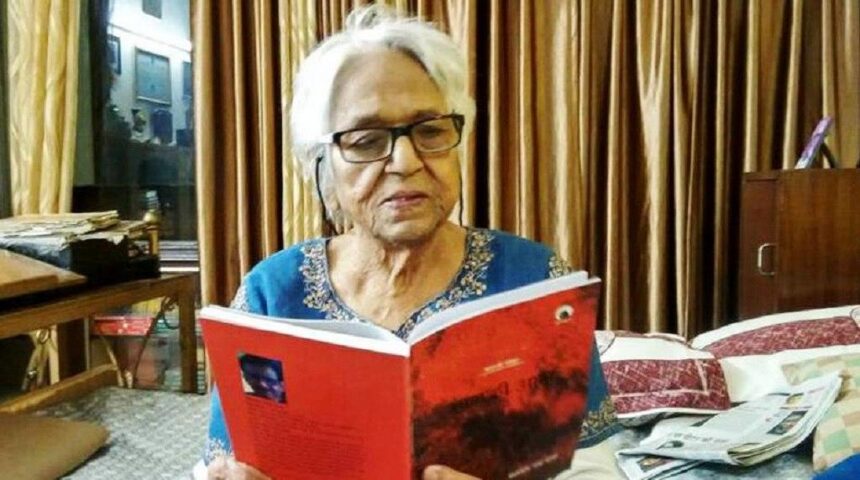

आदिवासी साहित्य पर विचार करते वक्त एक नाम जो सबसे पहले जेहन में आता है वह नाम हैं रमणिका गुप्ता। उन्होंने आदिवासी साहित्य के उत्थान और प्रसार में अपना समूचा जीवन समर्पित कर दिया। हाशिए के समाज के लिए प्रतिबद्ध पत्रिका ‘युद्धरत आम आदमी’ के माध्यम से उन्होंने आदिवासी साहित्य को भरपूर स्पेस दिया। आज यह पत्रिका आदिवासी विमर्श के मुखापत्र के रूप में देखी जाती हैं। रमणिका जी ने आदिवासी जीवन पर केंद्रित साहित्य रचने, सजाने और संवारने से पहले आदिवासी दुनिया को न केवल करीब से देखा-समझा है बल्कि उसे भरपूर जिया भी है। वह ऐसी रचनाकार रही हैं जिन्होंने वक्त की मांग के लिहाज से भी करवट नहीं बदला। आदिवासी मसलों को लेकर वह उस दौर में संघर्ष कर रही थी, जब अस्मितावादी विमर्श की पदचाप देश के किसी कोने में सुनी नहीं गई थी। रमणिका गुप्ता आदिवासी संस्कृति से इस हद तक प्रभावित हुई कि पंजाब के बेदी परिवार में जन्मने और वही जीवन का अच्छा खासा वक्त गुजरने के बाद भी आदिवासी संस्कृति को ताऊम्र धारण कर के रखा। उसी भाषा को जाना-समझा। उन्हीं के लोकतांत्रिक समाज के जीवन-पद्धति और रीति-रिवाजों को अपने जीवन का ठोस आधार बनाया। यही वजह है कि उन्होंने आदिवासी जीवन पर जितना कुछ भी लिखा वह अत्यन्त विश्वसनीय बन पड़ा। रमणिका जी ने आदिवासी समाज के जीवनानुभव को मार्मिकता के साथ अपने साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है।

आदिवासी जीवन पर केंद्रित कविताओं की लम्बी कतार है। उनकी एक कविता है ‘वे बोलते नहीं हैं’। दरअसल, रमणिका जी की कर्मभूमि झारखंड रही है। उन्होंने वहीं से सब कुछ हासिल किया और अपना सब कुछ समर्पित किया। आदिवासी समाज को करीब से समझने वाले जानते हैं कि स्वयं आदिवासियों ने कम लड़ाइयां नहीं लड़ी है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर स्वतंत्रता संग्राम में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। सन् 1857 की क्रांति से पहले ही आदिवासियों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ शंखनाद कर दिया था। हालांकि यह सब इतिहास की बातें हैं। यहां रमणिका गुप्ता की कविता ‘वे बोलते नहीं थे’ पर-यह कविता अपने आकार-प्रकार में खासी लंबी है। कविता में आदिवासी जीवन का चित्र खुलकर सामने आया है। ‘वे बोलते नहीं थे’ शीर्षक में बकायदा कई तरह के भाव छिपे हुए हैं इसलिए पहले शीर्षक की सार्थकता पर विचार किया जाना चाहिए। आदिवासियों का ‘न बोलना’ सर्वव्यापी रहा हैं। सदियों तक उन्होंने अपना दुख, अपनी समस्याएं, अपने वजूद, अपनी भाषा, अपने इतिहास, अपनी परंपरा के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। अपनी आंखों के आगे अपना सब कुछ खत्म होते देखा लेकिन इस खत्म होने की पीड़ा को अपने सीने में जब्त कर रखा। उन्हें अपनी इच्छाओं, अपने सपनों के बारे में कभी कुछ बोलने की जरूरत महसूस भी नहीं हुई। दुनिया में संभवत: यह पहली और आखिरी कौम है जिसने कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं समझी। ऐसा नहीं कि उन्हें बोलना नहीं आता। उसके पास अपनी समृद्ध भाषा है, शब्द है, अभिव्यक्ति का लाजबाब तरीका भी मालूम है। इस तथ्य को उनके मौखिक साहित्य से मिलान किया जा सकता है। वे सब कुछ बोल सकते थे और जोर-जोर से बोल सकते थे। अब जरा सोचिए, जो कुछ नहीं बोलते हैं, वे कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले 265 दिन चुप रहे थे। ईसा मसीह ने साठ दिनों तक बोलना बन्द कर दिया था। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम के बारे में कुछ बोलने से पहले चालीस दिनों तक कुछ नहीं बोला था। कुछ न बोलने की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? आदिवासी भी कुछ नहीं बोलते थे, यह भूतकालिक क्रिया है। इसलिए इसे वर्तमान का सच नहीं माना जाना चाहिए। कवयित्री लिखती हैं- “वे बोलते नहीं थे/बिना बोले खाते/बिना बोले पीते/हंसते गाते, रोते/पर वे बोलते नहीं थे/याद रखें वे सभी कामों को सामान्य तरीकें से करते रहे/पर बोलने पर उन्हें कभी यकीन नहीं रहा/सारे-सारे दिन श्रम करते और-भूख को भूख/प्यास को प्यास कहना/नहीं आता था उन्हें/मार को मार/अन्याय को जुल्म कहना/नहीं था उनकी सोच के दायरे में।”

इन पंक्तियों के बारे में यहा जरा ठहर कर सोचने की जरूरत है। एक तरफ हम यह दावा करते नहीं थकते कि मनुष्य ने चांद को हासिल कर लिया। मंगल की जमीन पर झंडे गाड़ दिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो थोड़ा-बहुत अर्जित करते ही ठिठोरा पीटने लगते हैं। कभी किसी की मदद कर दी तो ‘फेसबुक’ और ‘ट्यूटर’ जैसे सोशल मंच चीख-चीख कूड़ा भर देते हैं। स्वयं की प्रशंसा इतने तरीके से और इतनी बार करते हैं कि उबकाई आने लगती है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहां घूमने गए, किसी सिनेमा घर सिनेमा देखने गए, कौन से नये परिधान पहने, यह सब बोलने-बताने का फितूर सिर पर सवार रहता है। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा तो समकालीन संस्कृति का अटूट हिस्सा बन चुका है। खैर, बुलेट ट्रेन का सुनहरा ख्वाब देखने वाले भारतीय मानस क्या आदिवासी के जीवन को एक बार देखने का जहमत उठायेगा? रमणिका जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से जो दृश्य खींचा है, वह आदिवासी जीवन का एक बेहद खौफनाक सच है। वह लिखती है- “बिना बताए/बिना जताए/मारे जाते थे वे लोग/या जंगल छोड़कर भाग जाते/या भगा दिए जाते-जाड़ों से काटकर/ट्रक में लादकर रेल में साज कर/कर्नाटक, असम, पंजाब/भेज दिए जाते/जरूरी सामान की तरह ।”

दरअसल, आदिवासी समाज को मनुष्य का दर्ज भी न देने का जो षड्यंत्र सदियों से चला आ रहा था, वह आज भी जस के तस कायम है। विकास के नाम पर आदिवासियों के जीवन को जिस तरह से नष्ट किया गया, वह संभवत: मनुष्यता के इतिहास में सबसे ज्यादा बर्बर और भयानक है। दुख इस बात का है कि स्वयं आदिवासी भी अपने खिलाफ हुए इस साजिश को चुपचाप सहन कर गए और बोलने को तरजीह देना भूल गए। रमणिका जी ने अपनी इस कविता में आदिवासी जीवन की एक वास्तविक कहानी को पिरोया है। यह सवाल वाकई कोई भी पूछ सकता है कि कविता में कहानी कैसे? क्या यह संभव है! वास्तव में, इस कविता को जैसे–जैसे समझते जाएंगे एक कहानी बनती चली जाएगी। आदिवासी जीवन की बेरहम सच्चाई की, परत-दर-परत अन्याय के सुनियोजित दुष्चक्र में जकड़े जानी की कहानी। ‘वे बोलते नहीं थे’ कविता में आदिवासी जीवन की व्यथा, कथा से संगति बैठती है और यदि आप चाहे तो इस कहानी में अपनी ओर कुछ और भी जोड़ सकते हैं।

आदिवासियों के जंगल कैसे बदल गायब हुए? क्यों उन्हें अपनी ही जमीन से बेदखल होना पड़ा? बेदखल होकर वे कहां जाकर बसें? कवयित्री ने बेहद मार्मिक ढंग से इस बात को रेखांकित किया है- “वह पते नहीं थे सवाल/चूंकि उन्हें वे सवाल करना नहीं जानते थे/इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता/ उनके गांव में उग आए/शहरों के जंगल में जंगल/उनका अपना पूरा का पूरा पहाड़/पूरी की पूरी नदी/और उसकी बालू/कंक्रीट के घरों में समा गई थी।”

आदिवासी क्षेत्रों का मुआईना करके देखने से इन पंक्तियों की पुष्टि हो जाएगी। उन्हें खदेड़ कर किस तरह से इमारतों के जंगल उग आए हैं। लेकिन धीरे-धीरे वक्त का पहिया घूमता है। आदिवासी समाज की चेतना जागृत होती है। सिदो, कान्हू, चांद, भैरव, बिरसा मुण्डा, तिलका मांझी और रामदयाल मुण्डा जैसे कई महानायकों के संसर्ग में आदिवासी आते हैं और अपने अधिकारों को लेकर सजग हो उठते हैं। कविता में फिर एक दूसरा परिदृश्य उठकर सामने आता है- “अब वे बोलने लगे हैं/भूख को भोजन/प्यास को पानी/मार को लाठी कहना सीख गए हैं।” यह सच है कि आदिवासियों में अन्याय सहन करने की अपूर्व शक्ति है। लेकिन यह भी सच है कि सहनशीलता की एक निश्चित परिधि होती है। इस कविता की आगे की पंक्तियां अत्यन्त प्रभावी हो उठती है और आदिवासी के बदलती चेतना का राज उगलने लगती है- “अब वे सुनने लगे हैं/सड़क के नीचे बहती अपनी नदी की कल-कल, छल/अब वे सोचने लगे हैं/इसलिए/जड़ों की तलाश में लौटने लगे हैं/वे/शहर में लुक्क की नदी पर/रिक्शा चलाते-चलाते/अपने फफड़ों में हुए सुराख का राज/जान गए हैं।”⁵इस तरह से आदिवासी जीवन के बदलती हुई चेतना को कवयित्री मार्मिक तरीके से उजागर करती है।

रमणिका जी ने आदिवासी से संबंधित जितनी भी कविताएं लिखी हैं, लगभग सभी कविताओं का केन्द्रीय भाव है ‘भूख’। असल में, ‘भूख’ दुनिया की सबसे अधिक तकलीफ देने वाला भाव है। ‘भूख’ का मर्म हर कोई नहीं समझ सकता और न पीड़ा को हर कोई शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। सैकडों वर्षों से एक पूरी कौम ने भूख की पीड़ा को शिद्दत से मसहूस किया है। आदिवासियों के इस पीड़ा को रमणिका ‘मैं कलुआ मांझी हूं’ कविता में इस तरह से व्यक्त करती है- “मैं तो वही हूं/तुम रोज बदलते हो/मुझे परखने के लिए/दृष्टिकोण बदलना होगा/मुझे जानने के लिए/मेरी आंतों में सिमट/भूख से बिलखना होगा/मेरे अंधेरे घर में जुगनू की रोशनी में/मेरे बरतनों की खनन में/उनकी टूट को पहचानना होगा/मेरी चमकती पुतलियों में/भांपना होगा इन्कलाब की आग को/तब तुम जान पाओगे/कि मैं क्या हूं/कौन हूं।” आज आदिवासी जमात अन्याय और अत्याचार के चक्र को समझ चुका है। कवयित्री ने उस बदली हुई चेतना को बड़ी खुबसूरती के साथ अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। नि: संदेह, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आदिवासी अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए अपना कमर कस चुका है। उसे चाहे जितना भी कुचलने की कोशिश की जाए, वह समुदाय अपनी पहचान के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार खड़ा है।

आदिवासी समाज सदियों से अपने श्रम के बल पर जीवनयापन करता आ रहा है। श्रम के सौन्दर्य को उनसे बेहतर कौन समझ सकता है? पीसने से तर-ब-तर देह की खुशबू को उससे बेहतर कौन पहचान सकता है? आज वह जिस स्थिति में पहुंच गया है, वह अपने कारण नहीं बल्कि देश के स्वार्थी नेताओं की नीतियों ने उसे इस अमानुषिक स्थिति में जीने के लिए बाध्य किया है। उसे ऐसी स्थिति में पहुंचाने में देश के नीति–नियंताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। आदिवासियों के इलाके से कोयला, लोहा, तांबा,अबरख जैसे तमाम कीमती खनिज सम्पदा के बूते बाहरी लोग रंक से राजा हो गए। लेकिन आदिवासियों के हिस्से में जी-तोड़ मेहनत और दो जून की रूखी-सूखी रोटी आया। उसके तन खुले के खुले रह गए। पांवों में कभी चप्पल नसीब नहीं हो सका। आदिवासियों समूचा जीवन अभावों में बीत गया लेकिन किसी तरह का सुख उसके हिस्से में नहीं आया। रमणिका की एक कविता है ‘वह कोयला चोर’।

इस कविता की कुछ पंक्तियां देखिए- “मेहनत नहीं ईमान भी नहीं/कोयला चुराता है/देह तोड़ मेहनत करता/दम तक खटता/पसीने से तर-ब-तर/रात-दिन की हदें भुलाता/घण्टों घड़ियों से बेखबर/समय काटता/उसी तरह खटता/जेसे कोई मजदूर, कोई दफ्तर का बाबू/पुलिस के सिपाही की तरह/सदा तैनात-हरदम चैकन्ना/चुस्त-दुरस्त फर्तीला/मौके की तलाश में/हरदम अपनी नजर दौड़ाता/जैसे नेता।” इन पंक्तियों को पढ़कर हर पाठक सहज अनुमान लगा सकता है कि आदिवासी समाज किस तरह से बदल गया है। इस बदलाव के पीछे कितनी लाचारी है, यह कोई समझने की जहमत नहीं उठाना चाहता है। कवयित्री ने एक प्रसंग पर बेहद तल्ख पंक्तियों के माध्यम से उस ‘कोयला चोर’ के मजबूत पक्ष को रेखांकित करने का प्रयास करती है- “जिंदगी के बदले/भूख से/तुलने/वह जो उसे चोर बताते/वह जो रोज टैक्स चुनाते/अमन चुनाते/ क्यों नहीं चुनाते भूख/चैतू की जिद/दाल-दोटी की टेर/‘पनवा’ की बीमारी/बूढ़े बाप की लाचारी/मां का कोढ़/जीने की साध/उसकी अनबुझ प्यास/प्यास जो न घकतीं/न बुझतीं/जो न बदती, न थमती/बढ़ती ही जाती!”

यहां पर अपनी कविता के माध्यम से कवयित्री टैक्स चोरों और अमन के चोरों को ललकारती है, उसे चुनौती देती है। जब वे ‘टैक्स’ चोरी कर सकते हैं। ‘अमन’ चुरा सकते हैं। ‘भूख’ क्यों नहीं चुरा सकते? काश वे लोग ‘भूख’ को भी चुरा पाते तो कोई भी आदिवासी कोयला चोर नहीं बनता। आदिवासी मेहनत-मजदूरी कर अपना पेट भरते और अमन-चैन से जीवन व्यतीत करते। लेकिन इस क्रूर व्यवस्था को यह कैसे मंजूर होता? उस कोयला चोर से सस्ते दामों में कोयला खरीदकर ज्यादा मुनाफे में वही लोग बेच देते हैं जो शरीफ कहे जाते हैं। आदिवासी दुनिया की यही वास्तविकता हैं। आदिवासी अपनी ही चीजों की चोरी करने के लिए अभिशप्त है। उस पर हुक्म जमाने वाले लोग ऐशोआराम से जीवन व्यतीत रहे हैं। कवयित्री ने अपनी आदिवासी केंद्रित कविताओं में उपेक्षित-उत्पीड़त जन का पक्ष बेहद मजबूती के साथ रखती है। रमणिका अपनी इन कविताओं के माध्यम से एक ऐसी कौम की सच्चाई सामने लाती है, जिसने अपना इतिहास लिखने तक की जरूरत कभी महसूस नहीं की। जिसने अपनी समृद्ध परंपरा और जीवन-शैली का नगाड़ा कभी नहीं पीटा।

कवयित्री का सौन्दर्य-बोध बिल्कुल अनोखा है। सारी दुनिया जब सौन्दर्य प्रसाधनों में पानी की तरह पैसे बहाता है। काले से गोरा होने के लिए न जाने कौन-कौन-सा जतन नहीं करता। अपने कालेपन की वजह से हरदम हीन भावना से ग्रासित रहता है। अपनी त्वचा का रंग बदलने के लिए न जाने कितने महंगे और खुशबूदार साबुनों को घिस-घिसकर खत्म किया है। ऐसे में कवयित्री की एक कविता ‘मुझे तुम्हारे कालेपन पर प्यार आता है’ सम्मोहित करती है। यह कविता भले विशुद्ध प्रेम कविता है लेकिन आदिवासी कौम के प्रति गहरे लगाव को भी प्रकट करता है। कवयित्री इस तरह से अपने कोमल भाव को अभिव्यक्त करती है- “तुम्हारे काले खुरदरे हाथ/नहीं जगाते थे अहसास/न ही होता था रोमांच/लेकिन इन हाथों ने जब से/मिट्टी को लेकर मुट्ठी बांधी है/हर अन्याय पर चोट करने की कसम खा ली है/वर्ण के विष को नकार/मिट्टी को मोती की/पसीने को रक्त की/प्रतिष्ठा देने की ठानी है/तब से हां–हां तब से/इस मुट्ठी की जकड़ से देह में झुरझुरी पैदा हो जाती है/मुझे/तुम्हारे इस कालेपन पर पयार आता है।”

आज भी पूरी दुनिया में गोरे-काले का संघर्ष है। इसी नकली सौन्दर्य के झांसे में अनगिनत मासूम लोग बुरी तरह फंस गए। कितने मासूम लोग इसी बनावटी सौन्दर्य के नाम पर दुनिया भर में उत्पीड़न के शिकार बने। सौन्दर्य प्रसाधन की कम्पनियों ने सौन्दर्य की परिभाषा को पूरी तरह से उलट-पुलट कर रख दिया और काले लोगों में एक ऐसी कुण्ठा का संचार कर दिया जिससे लाखों काले लोगों का एकमात्र उद्देश्य गोरा होना रह गया। चाहे यह गोरापन किसी भी कीमत पर हासिल हो। कवयित्री अपनी पूरी ताकत से इस ‘कालेपन’ पर अपना सारा प्रेम उढेल कर रखा दिया है- “तुम भी खूब हो/तुमने अपने इस ‘कालेपन’ में/जगा दिया है ऐसा विश्वास गाढ़ा/पैदा कर दी है/प्रेरणा की ऐसी जलती/ऐसी चमक ऐसी ऊष्मा/कि उसके मुकाबिल गोरी चिट्टी चमड़ी गदराई देह/सूनी ठण्डी बेजा/लगने लगती है।”

रमणिका गुप्ता अपनी सृजनात्मकता के माध्यम से पूरी आदिवासी जमात की बदलती तस्वीर पर अपनी कविता के जरिये रंग भरने का प्रयास किया है। उन्होंने आदिवासी समाज को जितने करीब से देखा, उतनी ही शिद्दत से उसे अभिव्यक्त भी किया है। विकास के नाम पर आदिवासी समुदाय के साथ हुई बर्बरता, उसकी अस्मिता के संकट, उनके पलायन पर रमणिका जी की कविताएँ एक नई समझ विकसित करने में बहुत हद तक कारगर साबित हो सकती है।

आदिवासी जीवन पर केंद्रित रमणिका की एक कविता है- ‘पहल की प्रक्रिया कहां से शुरू होगी।’ उन्होंने अपनी इस कविताओं के मार्फत स्पष्ट किया है कि आदिवासियों में जितना बदलाव आया है, जिन आदिवासियों ने हथियार का सहारा लिया है, वे किसी के बहकावे में नहीं वरन मजबूरी में हथियार उठाया है- “आदिवासी वाकिफ है/दोस्तीं की भाषा से/वह बोलने लगता है/तब शब्दों से भी तेज/तीर की भाषा।” आदिवासी जमात की जरूरतों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया बल्कि जो उसके पास संसाधन थे, उससे भी उसे बेदखल कर दिया। उन पर इस हद तक अत्याचार किया कि वे अपनी जल-जंगल-जमीन को छोड़कर भागने के लिए विवश हो गए। आदिवासियों को तरह–तरह से प्रताड़ित किया गया। इस साजिश में सरकार और पूंजीपति दोनों शामिल थे। नतीजा सभी के आंखों के सामने है । कवयित्री लिखती है- “पूरा सरकारी तंत्र और पूरा समाज संगठित शक्ति सरकार की टूट पड़ती है /मिलकर उसकी पूरी जमात पर/हत्याएं होती है/मगर कानून की नजर में/वे अपराध नहीं होती/होती है फकत ला-एण्ड ऑर्डर का सवाल’ उनके अपनों ने ही उनके साथ विश्वासघात किया।” इस पूरी कविता में आदिवासियों के साथ हुए अत्याचार की प्रक्रिया को रमणिका जी उजागर करती है। आदिवासी दुनिया के अनेक अनजाने अनछुए पहलुओं से कवयित्री मुखातिब होती है और बेहद सादगी से उन्हीं की शब्दावलियों का सहारा लेकर प्रस्तुत होती है। रमणिका की इन आदिवासी केंद्रित कविताओं की एक खास बात यह है कि हिंदी कविता में जो शब्द एक तरह से प्रतिबंधित हो चुकी थी, उन शब्दों को धक्का देकर हिंदी कविता की मुख्यधारा में लाकर खड़ा कर देती हैं। एक तरफ इनकी कविताओं में भाषा की सहजता का वैभव आकर्षित करता है तो दूसरी तरह कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो खासा चौंकाता भी है। आदिवासी समाज में प्रचलित कुछ शब्दों को तो कवयित्री ने कविता की ‘बिंदियां’ बनाकर हिंदी आदिवासी कविता के सौन्दर्य में इजाफा कर दिया है।

रमणिका की आदिवासी केंद्रित कविताओं में ‘मैं कलुआ मांझी हूं’, ‘करिया पहाड़’, ‘बेड़ियों से प्यार करता हूं’, ‘भाग्य का बंधुआ’ ‘इतिहास के मुकाबिल’, ‘सभ्यता की जूठी चोंच’, ‘लोहो का आदमी’, ‘आदिवासी ने तीर क्यों चलाया’ जैसी कुछ और भी प्रभावशाली कविताएं है जो एक नई दुनिया से साक्षत्कार कराती है। इन कविताओं में कवयित्री ने आदिवासी समाज से जुड़े अनेक प्रश्नों को भी उठाती है। उन प्रश्नों से टकराना, उन सवालों के उत्तर तलाशना हम सभी की जिम्मेदारी है। वास्तव में कवयित्री यह सोचने के लिए बाध्य करती है कि ऐसी क्या वजह रही कि हमारे देश की एक कौम की स्थिति इतनी दयनीय किस वजह से है। इनकी इस स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है? कविता की कुछ पंक्तियां अन्दर तक भेद देती है। इन कविताओं को पढ़कर अपनी निजी व्यथा कहीं गुम भी हो जाती है। की सर्वोच्च सेवाओं में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम लगभग साथ-साथ आए हैं। नीति नियंता और सरकार इन परिणामों के आईने में पूरी परीक्षा प्रणाली और विशेष रुप से शिक्षा और भाषा की हकीकत देख सकते हैं। कुल घोषित सफल 829 उम्मीदवारों में पिछले कुछ वर्षों की तरह ही सभी भारतीय भाषाओं के मिलाकर तीन फीसद से भी कम है। यानी 97 प्रतिशत उस अंग्रेजी माध्यम से सफल हुए हैं जिन्हें ठीक से बोलने वालों की संख्या एक फीसद से भी कम है। इन परिणामों की गूंज पूरे देश में महीनों सुनाई देती रहती है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अंग्रेजी के स्कूल, विश्वविद्यालय चंद शहरों और महानगरों तक ही सीमित थे वे अब गांव-गांव क्यों फैल रहे हैं? पहले पांच सौ में केवल तीन हिंदी माध्यम के हैं। यानी आईएएस, आईपीएस आईएफएस में इस बार कोई भारतीय भाषा का नहीं है। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था। क्या ये चुने हुए अफसर अंग्रेजी जनता से बात संवाद या शासन करेंगे? गौर कीजिए अब दलित पिछड़े वर्ग से भी सभी अंग्रेजी माध्यम से ही आ रहे हैं और ज्यादातर पुब्लिक स्कूल में ही सवर्णों की तरह पढ़े हुए। और लगभग शतप्रतिशत कई कई साल की कोचिंग करने के बाद। हम नयी प्राकृतिक नौजवान प्रतिभा चुन रहें है या बाशी रटंत के उम्मीदवार?

नई शिक्षा नीति में पांचवी तक मात्र भाषाओं और संभव हुआ तो आठवीं और उससे आगे भी भारतीय भाषाओं मैं पढ़ने पढ़ाने की बात कहीं गई है। अब देखना यह होगा आने वाले वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग का बैरोमीटर क्या बताता है और सरकार इन सभी सेवाओं में भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है? कोठारी समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1979 से भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने की छूट दी गई थी। शुरू के दो दशक तक तो भारतीय भाषाओं के लगभग 15 फीसद उम्मीदवार चुने जाते रहे हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बहुत निराशाजनक स्थिति है। मुश्किल से 3-4 फीसद। संघ लोक सेवा आयोग के पिछले कुछ वर्षों के परिणाम एक और बीमारी की तरफ इशारा करते हैं।

हरियाणा के रहने वाले 29 वर्षीय प्रदीप सिंह को इस बार परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने का सौभाग्य मिला है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए और वही के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद यह उपलब्धि और भी बड़ी है। यानी प्रतिभा के केंद्र आईआईटी, आईआईएम या दिल्ली, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय ही नहीं है। लेकिन स्टील फ्रेम कही जाने वाली नौकरशाही की चयन प्रणाली पर कुछ प्रश्न पिछले दिनों बार-बार उठ रहे हैं। इस परीक्षा में प्रवेश की उम्र 21 वर्ष है और अधिकतम 37 वर्ष। ब्रिटिश विरासत की आईसीएस परीक्षा से लेकर आजाद भारत में आईएएस परीक्षा तक उद्देश्य यह रहा है कि नौजवानों को कम उम्र में भर्ती किया जाए। ब्रिटिश काल में यह अधिकतम आयु 21 वर्ष थी जिसे आजाद भारत में बढ़ाते बढ़ाते अब 37 वर्ष कर दिया गया है। जिस नौकरशाही में 30 वर्ष की औसत आयु की भर्तियां हो रही हो उसकी क्षमता पर संदेह स्वाभाविक है। रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष स्थिर मानते हुए भी इस साल का टॉपर सरकार के सेक्रेटरी और अन्य उच्चतम पद पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे कमजोर वर्ग के लोग एक बड़ी उम्र में ज्वाइन करने के कारण सर्वोच्च पदों पर पहुंचने में इसीलिए पीछे रह जाते हैं।

इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि प्रदीप सिंह पहले दो प्रयासों में प्रारंभिक परीक्षा में ही असफल रहे थे। पहले टॉप दस में से अधिकांश का यही रिकॉर्ड रहा है। यहां असफलता पर प्रश्न नहीं किया जा रहा लेकिन हमारी परीक्षा प्रणाली में विशेषकर पिछले एक दशक में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिससे परीक्षा प्रणाली शंका के घेरे में आ गई है। कोई भी मेधावी छात्र जिसमें इस परीक्षा को टॉप करने के बीज मौजूद हैं वह प्रारंभिक परीक्षा पास न कर पाए इस पर यकीन नहीं होता। संघ लोक सेवा आयोग अपने परिणामों पर खुद ही इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जल्दबाजी में किए हाल के कुछ बदलाव ठीक नहीं है। यदि मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता है तो कोठारी समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप उसका कुछ अंश प्रारंभिक परीक्षाओं में भी शामिल होना चाहिए जैसा वर्ष 1979 से 2010 तक था। वरना प्रारंभिक परीक्षा एक लॉटरी के जुए की तरह बनती जाएगी और सर्वश्रेस्थ प्रतिभा चुनने की सारी कवायद की प्रतिष्ठा भी गिरेगी।

संघ लोक सेवा आयोग की बहुत अच्छी विशेषता है कि हर 10 साल के बाद पूरी परीक्षा प्रणाली को रिव्यू किया जाता है। वर्ष 1979 में शुरू हुई प्रणाली को वर्ष 1988 में सतीश चंद्र कमेटी ने रिव्यू किया और उसके 10 वर्ष बाद साल 2000 में वाईपी अलग कमेटी ने। उसके बाद होता कमेटी, निगवेकर कमेटी और खन्ना कमेटी ने छुटपुट सुझाव दिए हैं जिनसे परीक्षा प्रणाली सुधारने के बजाए उसके खिलाफ और आवाजें उठी हैं। वर्ष 2014 में अंग्रेजी, अनुवाद की समस्या आदि के खिलाफ देशभर के लाखों बच्चे सड़कों पर उतर आए थे। परीक्षा भी स्थगित करनी पड़ी थी लेकिन मुकम्मल रूप से उन कमियों को अभी भी दूर नहीं किया गया। अफसोस की बात है कि भारतीय भाषा हिंदी में सहज अनुवाद तक हम नहीं करा पा रहे। अनुवादकों की भरती प्रक्रिया भी शक के घेरे में है। अनुवादक के लिए दोनों भाषाओं के साथ विषय का ज्ञान भी उतना ही जरुरी है। इसलिए मानविकी, समाज विज्ञान सहित विज्ञान, इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट भी अनुवाद की पदों के लिए भरती किए जाने चाहिए और तुरंत। इस देश में अनुवाद करना भी रॉकेट या हाइड्रोजन बम बनाने की तरह मुस्किल लग रहा है। सिविल सेवा परीक्षा में सुधर के लिए दो वर्ष पहले एक और बासवान कमेटी का नाम तो सुना है लेकिन पता नहीं उनकी सिफारिशें कब आएंगी?

इस वर्ष की परीक्षा के लिए 900 रिक्तियों की घोषणा की गई थी लेकिन परिणाम सिर्फ 829 ही क्यों घोषित किए गए हैं? आयोग और उम्मीदवार दोनों के लिए ही इतनी कठिन और श्रम साध्य प्रक्रिया के बाद तो किसी भी आकस्मिकता को तैयार रहने के लिए और 10 प्रतिशत ज्यादा सफल उम्मीदवार घोषित किए जाने चाहिए थे। आयु सीमा के अलावा सरकार के पास एक और वाजिब सुझाव वर्षों से लटका पड़ा है कि देश के प्रतिष्ठित दर्जनों सरकारी उपक्रमों, संस्थानों के लिए इन्हीं परिणामों की प्रतीक्षा सूची से यदि भर्ती की जाए तो क्या हर्ज है! आयोग और सरकार सबको पता है कि लाखों उम्मीदवार अपनी तैयारी के लिए वर्षों तक किन आर्थिक, सामाजिक यंत्रनाओं से गुजरते हैं। यह आयोग की प्रतिष्ठा के अनुकूल होगा।

वक्त का तकाजा है कि शिक्षा आयोग की तरह यूपीएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आदि के लिए भी एक आयोग तुरंत गठित हो जिसकी सिफारिशें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप और पूरक हो। भारतीय वन सेवा, मेडिकल, इंजिनियर, आर्थिक, रक्षा सेवा में भी भारतीय भाषाएं अंग्रेजी के साथ शामिल हों।

जंग खाई नौकरशाही में सुधारों को और स्थगित नहीं किया जा सकता। विभिन्न प्रशासनिक आयोग भी उम्र कम करने, भर्ती, प्रशिक्षण और सेवाकाल में उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें दे चुके हैं। याद रखिए, इसी मजबूत नौकरशाही के बूते चंद अंग्रेज 200 वर्ष तक बहुत आराम से राज करते रहे। कोरोना कॉल में एक मजबूत, ईमानदार नौकरशाही की जरूरत और महसूस की गई है और यही जरूरत आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कारगर सिद्ध होगी। शिक्षा और नौकरी दोनों में सरकार की नीतियां प्रतिबिंबित होनी चाहिए।

-पंकज शर्मा (विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में निरंतर लेखन। कई वर्षों तक ‘युद्धरत आम आदमी’ पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में अध्यापन। विचार उनके निजी हैं।)

Leave a Reply